2 мая 1868 г. родился Роберт Уильямс Вуд (Robert Williams Wood)

gornomari — 02.05.2025

Теги: Шустер

gornomari — 02.05.2025

Теги: Шустер

Роберт В. Вуд: Фотографируя невидимое, разоблачая невероятное

Роберт Уильямс Вуд родился в 1868 году, слишком поздно, чтобы стать изобретателем фотографии. Эту честь разделили между собой Нисефор Ньепс, сделавший первую сохранившуюся фотографию в 1826 году, и Луи Дагер, который впоследствии сотрудничал с Ньепсом и продал права на процесс фотографии Франции после смерти Ньепса в 1833 году, а тот, в свою очередь, передал их «бесплатно всему миру».

То, что изобрел Вуд, было в некотором роде еще более впечатляющим: в то время как Ньепс и Дагер просто фотографировали видимое, Вуд был первым, кто сфотографировал невидимые изображения, полученные с помощью освещения ультрафиолетовым и инфракрасным светом.

В процессе он изобрел стекло Вуда, которое блокирует видимый свет, пропуская ультрафиолетовый свет, тем самым сделав возможным появление современных ламп черного света, которые можно приобрести в магазинах хобби и новинок и использовать для вечеринок на Хэллоуин и для мини-гольфа в помещении с черным освещением.

Помимо фотографии, Вуд работал над многими другими аспектами экспериментальной оптики, присоединившись к преподавательскому составу Университета Джонса Хопкинса в 1901 году, где он проработал более полувека до своей смерти в 1955 году.

В начале своей академической карьеры Вуд уже заработал себе репутацию разоблачителя сумасшедшей науки. В 1903 году физик Проспер-Рене Блондло, член-корреспондент Французской академии наук, работавший в Университете Нанси на западе Эльзаса-Лотарингии, объявил о новой форме излучения, которую он назвал N-лучами в честь своего учреждения. Около 120 исследователей впоследствии подтвердили открытие Блондло. Однако некоторые из самых известных из них, такие как лорд Кельвин, Уильям Крукс (радиометр Крукса, который можно увидеть вращающимся в витринах магазинов новинок науки), Отто Люммер и Генрих Рубенс, по непонятной причине не смогли повторить результаты Блондло.

Вуд был одним из последних, жалуясь, что он «потратил целое утро», пытаясь повторить результат Блондло. Журнал Nature, зная о склонности Вуда к разоблачению, убедил его в 1904 году отправиться во Францию и посетить лабораторию Блондло.

Демонстрация Блондло включала затемнение комнаты, чтобы увидеть эффект. Под покровом этой темноты Вуд извлек важную призму из эксперимента и спросил Блондло, виден ли еще эффект, на что Блондло с радостью ответил. Затем Вуд тайно заменил металлический напильник, якобы испускающий N-лучи, на деревянный предмет, который, как ранее утверждал Блондло, не испускает N-лучи. И снова Блондло с радостью подтвердил наличие N-лучей.

Вуд опубликовал свои опыты в Nature, и Блондло был готов. Это было самым досадным пятном на его до сих пор весьма выдающейся карьере, в которой Блондло был первым, кто экспериментально подтвердил в 1891 году с точностью до одного процента, что радиоволны распространяются со скоростью света, ранее подтвердив, что скорость электричества в проводнике не намного меньше.

Поскольку N-лучи в течение предыдущего года приковывали к себе внимание научно мыслящей общественности не меньше, чем катастрофа с холодным синтезом почти столетие спустя, репутация Вуда среди общественности как разоблачителя научной чепухи закрепилась навсегда, не говоря уже обо всех его других многочисленных достижениях.

Но ни один великий ученый не создал себе профессиональную репутацию на разоблачении, как и Ганди не может быть назван освободителем Индии посредством одних только голодовок. После воздействия N-лучей Вуд вернулся к более уравновешенным исследованиям оптических явлений.

Однако, похоже, в человеческой природе заложено желание пересматривать более успешные начинания, какова бы ни была их природа. И, возможно, поэтому в 1909 году Вуд взялся за два явления, которые, как он чувствовал, неправильно объяснялись его коллегами-физиками.

Одним из них было то, что мы сейчас называем парниковым эффектом, который даже в те дни был хорошо понятен как блокировка тепла оптически прозрачными материалами. Такие материалы могут быть твердыми, например, стекло, как впервые указал в 1767 году швейцарский физик Орас де Соссюр (прадед философа Фердинанда де Соссюра), и в настоящее время большинство форм прозрачного пластика, такого как акрил и полиэтилен, хотя и не TXP, который относительно прозрачен для инфракрасного излучения. Они также могут быть жидкостями, такими как вода, и газами, такими как углекислый газ, метан и духи, как показал известный английский физик Джон Тиндаль в начале 1860-х годов, который изобрел теперь повсеместно используемый спектрофотометр для этой цели и который заметил, что жидкая вода планеты была бы заморожена, если бы атмосфера состояла только из кислорода и азота, без таких блокирующих инфракрасное излучение газов, как атмосферный водяной пар.

Другим эффектом, против объяснения которого Вуд выступил против, было гораздо более неясное явление, связанное с так называемым эффектом Тальбота, в котором дифракционная картина интерферирует с мелко начерченной оптической решеткой, создавая захватывающий массив повторяющихся изображений с различной периодичностью. В ходе изучения эффекта Тальбота известный английский оптический физик сэр Артур Шустер обнаружил, что эффект исчезал, когда маска была введена с одной стороны аппарата, но не с другой. Шустер предложил объяснение этой асимметрии, которое он, как автор учебника «Введение в теорию оптики» несколькими годами ранее, имел такой же достаточный уровень квалификации, как и любой другой специалист по оптической физике.

Вуд опубликовал две статьи, предлагающие альтернативные объяснения каждого из этих эффектов, которые он опубликовал в февральском (#98) и ноябрьском (#107) номерах журнала London and Edinburgh Philosophical Magazine, или Phil. Mag., как его любовно называют.

Первая из них, объемом в полторы страницы, описывающая небрежно выполненный и задокументированный эксперимент, удобно воспроизведена на сайте Уильяма Коннолли , которому я обязан за то, что он привлек мое внимание к статье Вуда по этой теме. Вторую, гораздо более тщательно обоснованную статью на девяти страницах, можно увидеть в выпуске 107 Phil.Mag. через любую библиотеку с необходимыми привилегиями доступа.

Вуд не нашел никакой поддержки ни одной из своих теорий, даже наоборот. Обе были отвергнуты в том же журнале, в июльском и ноябрьском номерах соответственно.

Первая была тщательно проанализирована не кем иным, как Чарльзом Грили Эбботом, тогдашним директором Смитсоновской астрономической обсерватории, а позднее секретарем Смитсоновского института с начала Великой депрессии до конца Второй мировой войны. Опровержение Эббота, которое можно увидеть здесь , было более чем в два раза длиннее заметки Вуда, описывая подтверждение обсерваторией эксперимента де Соссюра 142 годами ранее, показывающего, что три стеклянные пластины могут создавать температуру на 18 градусов выше точки кипения в «горячем ящике», и примиряя теорию и эксперимент для всех экспериментов, как Вуда, так и обсерватории, с расчетами, которые более ориентированный на эксперимент Вуд не проявил никакого интереса к проведению сам.

Второе было быстрее устранено Шустером, которому просто пришлось указать в гораздо меньшем пространстве, чем требовалось Вуду, что последний не смог отличить когерентную от некогерентной суперпозиции света. Это была простая ошибка, которую можно было совершить в те дни, но которая, однако, сегодня заслужила бы вычет для любого студента-первокурсника по физике.

На самом деле не совсем верно, что Вуд не нашел поддержки своим альтернативным объяснениям. После почти столетия, в течение которого физики и ботаники продолжали учить, что улавливание инфракрасного излучения способствовало нагреву теплиц, историки климата М.Д.Х. Джонс и А. Хендерсон-Селлерс наткнулись на статью Вуда от февраля 1909 года и уведомили сообщество климатических исследователей. Сочтя короткую статью Вуда полностью правдоподобной, насколько это было им интересно, климатологи с этого момента продолжили учить, что парниковый эффект для атмосферы не имеет ничего общего с теплицами, которые, как они настаивали, работали исключительно так, как предлагал Вуд, а именно, ограничивая циркуляцию воздуха. Вопросы о строгости работы Вуда или ее последующем принятии или отклонении остались не поднятыми.

Просматривая многочисленные страницы Википедии, посвященные аспектам изменения климата, — статьи, страницы обсуждений, где поднимаются вопросы по статьям, и административные страницы, где выносятся суждения о невежливости, — я поражаюсь большой войне и маленькой битве.

Война ведется с вполне понятными корыстными интересами тех, кто протестует против любого вмешательства в продолжающееся добавление углекислого газа в атмосферу. Эти интересы имеют фидуциарную обязанность перед своими акционерами сохранять стоимость своих инвестиций, без чего акции их компаний подвергаются риску.

Менее понятная борьба происходит между климатологами, которые объединяются, чтобы защитить себя от этих корыстных интересов, и физиками и математиками, которые регулярно вносят незначительные поправки в физику и математику всех, включая свои собственные, не из чувства фидуциарного долга, а просто из-за отвращения к неточностям в науке.

Объединившись таким образом против корыстных коммерческих интересов, климатологи выработали менталитет, при котором любая критика их работы, будь то мотивированная фидуциарным долгом или научной строгостью, воспринимается как посягательство на их честность как климатологов.

Меня беспокоит то, что неспособность сообщества исследователей климата провести это различие ставит под угрозу их авторитет и делает их еще более уязвимыми для энергетической отрасли и ее акционеров, чьи жалобы на исследования климата монотонно и резко растут уже довольно давно.

Когда физики и математики не могут добиться справедливого внимания со стороны климатологов, будущее планеты подвергается серьезному риску.

Опасно ли носить контактные линзы: вся правда от эксперта

Опасно ли носить контактные линзы: вся правда от эксперта  Про критику от сетевых гуру в адрес бедного салата «оливье»

Про критику от сетевых гуру в адрес бедного салата «оливье»  Когда казнят слонов

Когда казнят слонов  Снятый в прошлом веке "Бедный гусар" стал классикой

Снятый в прошлом веке "Бедный гусар" стал классикой  115 кг мощи. Сверхгабаритная Центровая сводит с ума США...

115 кг мощи. Сверхгабаритная Центровая сводит с ума США...  ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ О ВЕЛИКИХ

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ О ВЕЛИКИХ  Неуместная аналогия

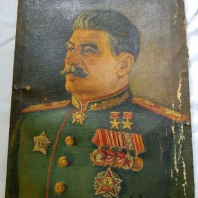

Неуместная аналогия  Орденоносная история

Орденоносная история  Разгрузочный день

Разгрузочный день